Валерий Скобло (1965, 3)

- Из повести ЧЕЛОВЕК ИЗ ТОЛПЫ (попытка автобиографии).

- Из публикации ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР ("АМИ", N 13 (210), 14.07.99).

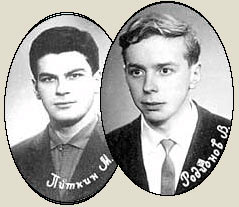

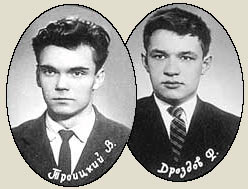

- Фотографии

У меня есть своя история.

Живу я своею моралью.

Работаю много.

Сплю меньше положенного.

Ем немного. Не выпиваю.

В общем, такие встречаются часто.

Но не на каждом шагу...

Хосе Батльо. Начало лихорадки.

Пер. с испанского М.Самаева

К тому времени я прочитал кой-какие научно-популярные книжонки по астрономии, физике (теория относительности особенно заинтриговала меня), проглядел и порешал немножко задач из внешкольных книг по математике. Надо еще заметить, что на выбор школы повлиял фильм "Девять дней одного года", поразивший мое воображение не столько синхрофазотроном, сколько главными персонажами, я таких людей не только не видел, но и не подозревал об их существовании. В это время начали появляться специализированные физико-математические школы, я решил поступать в 30-ую, она находилась тогда на углу Среднего проспекта и 7-ой линии, благо, это было не очень далеко.

* * *

Собеседование я прошел и в школу попал, но узнал на первых порах, почем фунт лиха: "двойки" и "тройки" по математике длинной вереницей потянулись в мой дневник, требования здесь были другие; ни моих знаний, ни навыков к труду, ни, вероятно, способностей явно не хватало. Но, хотя я и не привык быть двоечником, какие все это были пустяки по сравнению с той радостью, которую я испытывал от общения с одноклассниками и учителями, да и учиться было пусть и трудно, но очень интересно. Рассаживаться и пересаживаться можно было как угодно, и мы часто "тасовались", но на первых порах сидели так: я с Борькой, сзади Марик, слева Вовка, справа Толька все они стали моими друзьями, наша связь выдержала проверку временем и, думаю, не прервется никогда. Нашим "классным" был Иосиф Яковлевич, преподававший нам математику, он был известным в городе преподавателем, его питомцы на математических олимпиадах часто побеждали (это, помимо всего прочего, имело спортивный оттенок: шло негласное соревнование с "конкурирующей" 239-ой школой). Не буду обсуждать его педагогические приемы я никак не был из когорты его способных учеников, для которых он, наверное, был идеальным учителем, давая им все нужное и не мешая их собственному развитию, скажу только, что многое из того, что я не понял из пройденного в школе, "всплыло" и очень пригодилось впоследствии. Важнее было общее моральное воздействие его личности, хотя уж чего чего, а длинных нотаций и разговоров на морально-этические темы не было вовсе. Относился он к нам очень доброжелательно, разрешал многое, но и спуску не давал, если считал, что мы слишком "резвимся" и переходим определенные границы. Это был, пожалуй, единственный преподаватель, чей авторитет был для нас совершенно непререкаем, хотя при всем том не было и тени обожания и поклонения с нашей стороны, был, скорее, даже оттенок взаимной иронии. В общем и целом, можно сказать, что это был тот довольно редкий случай, когда класс и воспитатель нашли друг друга. В наш класс собрали "немцев" и "французов", в параллельный математический класс, который вела Софья Николаевна, преподававшая нам литературу, собрали "англичан".

Особых "походных" традиций в классе не было, но за город выезжали, да и старались проводить вместе время после занятий, хотя, естественно, довольно быстро разбились на компании. Свободное это время появилось не сразу, поначалу было не продохнуть, сидели за уроками до 12ти ночи. И ведь нельзя сказать, что уж очень сильно контролировалось выполнение домашних заданий, это мало кого из учителей волновало, не сделал, тебе же хуже, просто атмосфера была такая, что диким казалось не работать: зачем тогда сюда пришел, если волынишь? Впрочем, надо признаться, усердие наше касалось не всех предметов, что отчасти было связано и с преподавателями; география, биология или черчение "не котировались" вовсе, а, скажем, отношение к химии изменилось, когда вести ее стал преподаватель с химфака. Многое здесь, конечно, объяснялось юношеским снобизмом. Физику у нас с некоторыми перерывами преподавал Анатолий Анатольевич; он был внуком одного из соратников Ленина по "Союзу борьбы", умершего в сибирской ссылке от туберкулеза, он был полным тезкой нашего физика (догадливые догадались да, Ванеев). Наш Анатолий Анатольевич отсидел свое в лагерях, был близок с русскими религиозными философами, сам участвовал в кружках такого рода (недавно были опубликованы его воспоминания), но мы ни о чем таком не знали, (хотя, может быть, что-то такое неясное и ощущали), для нас он в этом смысле был наглухо "закрыт", разве что физику он преподавал своеобразно, с неким философским уклоном; думаю, начни он нам что то рассказывать (а знал он многое, главное, обладал совсем нестандартным видением происшедшего), и, по крайней мере, его педагогическая карьера закончилась бы быстро, да, пожалуй, мы бы его тогда при всей нашей радикальности и не поняли. Историю преподавал некоторое время бывший журналист, даже в "Правде", кажется, поработавший в 30е годы, его заметки появлялись иногда в "Юности", он видел многое и о многом слышал, от него мы что-то внятное услыхали о Витте и Столыпине (в учебнике о них было только вскользь и очень уж очевидно тенденциозно, "столыпинский воротник" и все такое...), но хотя его осмысление истории было достаточно тривиально, что-то из его рассказов мы "мотали на ус".

Веселее и свободнее всего было на литературе и, хотя отношения с Софьей Николаевной у класса сложились довольно сложные, надо отдать ей должное: она ценила и разрешала высказывать любое, самое сногсшибательное мнение, хоть как-то отдаленно связанное с проходимой темой, и мы пользовались этим, оттачивая свое остроумие и приобретая навыки свободного владения речью, именно на литературе обсуждались и общественные проблемы, благо, русские классики давали возможность "приплести" их к своим произведениям. Математика и физика оставляли на это не очень много времени, но все же мы, в основном, любили писать сочинения, злоупотребляя, правда, выбором "свободных" тем, там легче было "порезвиться", болтая обо всем на свете. Понял я это много позже, шло это в ущерб сколько-нибудь глубокому освоению классики, надо сказать, мы к этому и не стремились.

Опять же повторю, были в нас некие высокомерие и снобизм, связанные с возрастом и ощущением определенных способностей и потенций, это естественно, и ничего особо страшного в этом нет (Герцен в "Былом и думах", вспоминая свою юношескую компанию, писал, что все они "ощущали себя сосудами избранными", цитирую по памяти), главное, чтобы это бесследно прошло с годами, но уж в этом смысле нам повезло: жизнь изрядно "потрудилась" над нами, выбивая детскую дурь. В школе было ЛИТО, но я туда не зашел ни разу: "Physik, Physik uber alles!" (физика прежде всего), как написал мне один одноклассник в выпускной альбом. Не хочу, чтобы у читателей создалось о нас неверное представление: несмотря на то, что мы "не за страх" работали, жили мы нормальной жизнью гуляли (и прогуливали иногда уроки) и влюблялись, устраивали "вечера танцев" и справляли дни рождения, пели под гитару (у Марика была шикарная "шестиструнка") и пускались иногда в довольно дерзкие авантюры, так, например, Витя, Вовка и Федя, сбив вечером замки, забрались на шпиль Петропавловки и привязали к его верхушке федькину майку и флажок, вырезанный из красной кофты вовкиной матери. Майка эта к нашему общему восторгу развивалась на шпиле довольно долго, рассмотреть ее было можно. Именно в это время начался мой "роман" с городом. Мы часами бродили по старому Петербургу, центральной части города и его окраинам, открывая для себя все новые и новые его уголки. Это увлечение продлилось у меня всю юность и молодость, как и всякая страсть она имела свои приливы и отливы и точнее всего ее было бы характеризовать словами "любовь-ненависть". Это чувство во многом определило мою жизнь; когда лет через десять-пятнадцать актуальным стал вопрос об отъезде, не в последнюю очередь мой выбор определило ощущение, что я не смогу прожить без широкого, не охватываемого одним взглядом вида с Кировского моста на Петропавловку и Стрелку. Странно к этому увлечению через несколько лет присоединилось еще одно: Франция, Париж... многое я бы отдал тогда за возможность их повидать, тут опять же целый ряд совпадений: и чисто литературная традиция, и личные обстоятельства. Я ошибался тогда: прошло еще много лет, и, как всякая страсть, прошла и эта, я знаю теперь, что смог бы прожить без Петербурга. Я могу теперь и спокойно пройти мимо своего старого дома на Зелениной; тут и то, что с возрастом мы становимся менее чувствительны, и то, что привычка жить со сжатым, как кулаки, сердцем не проходит бесследно. Впрочем, к тому времени, когда это перестало быть фантастически несбыточным, сошла на нет и моя тяга к Парижу.

Про нас нельзя было впрямую сказать, что мы были "детьми ХХ-го съезда", все же в 56-м мы были в прямом смысле детьми, но уж ХХII-го это точно. В 30ю школу мы поступили в 1962м году, нам было лет по 15, самый тот возраст, чтобы впитать дух времени; что время это совсем на исходе мы, во всяком случае, не догадывались.

Чтением нашим был и стандартный набор: Аксенов, Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Солженицын, "Люди, годы, жизнь" Эренбурга, "Но вый мир", "Юность", Хемингуэй, Белль, Ремарк, но у каждого были и свои литературные привязанности, да и, пожалуй, в тревожившие нас вещи мы вчитывались поглубже, чем на литературе. Из того, что произвело на меня наибольшее впечатление в те годы вспоминаются "Смотрите, кто пришел!" Ефимова, "История одной компании" Гладилина, "До свидания, мальчики" Балтера. "Один день Ивана Денисовича". Не скажу с первого чтения, но при перечитывании заставил задуматься над нигде вроде бы впрямую не высказываемым, но просвечивающим сквозь нехитрые на первый взгляд размышления героя, отношением самого автора к описываемому. Ни в какую схему "ленинской гвардии", павшей под ударами Сталина и "его подручных", все это никак не укладывалось. Разумеется, не надо преувеличивать, это был только толчок к некоторым размышлениям и сомнениям; те из нас, кто хоть как-то интересовался общественной проблематикой, целиком и полностью находились под обаянием "истинного марксизма", стройная теория эта объясняла все, и не было, казалось, фактов, которые ей противоречили, ну, а лагеря, репрессии (о масштабе их мы не подозревали), пытки это, конечно, искажения, связанные с "культом", вот если бы Ленин был жив... Но все же за три года, проведенные в школе (совсем забыл упомянуть об этом: тогда были "одиннадцатилетки", год добавляли на "трудовое обучение", приобретение рабочей профессии, у нас она была "программист"), о чем-то мы стали догадываться; уже и кой-какой слабенький "самиздат" начал похаживать среди нас письмо Раскольникова, Мандельштам и т.п.). Больше всего для нашего общего развития давало, безусловно, прямое живое общение друг с другом, часами шатаясь по василеостровским линиям и набережным, болтая обо всем на свете и обмениваясь крупицами известных нам фактов и собственных соображений, разной степени убогости, мы все же до чего-то додумывались, не все из этого оказалось чушью. Беда наша была в том, что фактов у нас было маловато, от источников мы были отрезаны, всяким "Голосам" доверяли в силу разных причин не очень, а главное, в этой области у нас совсем не было сколь либо авторитетных наставников ни в школе, ни дома. Хрущева сняли, когда мы учились, если не ошибаюсь, в 10-м; хотя особых симпатий у нас он не вызывал (обижал Евтушенко и Пастернака, под обаяние стихов которого мы уже стали подпадать, да и "стучание ботинком" как-то не вдохновляло), но здесь все было ясно: почти незамаскированность очевидной для всех лжи насчет "просьбы по состоянию здоровья", сочетающейся с бесцеремонностью процедуры "освобождения", не очень даже скрываемое, совершенно другое объяснение для членов партии все это произвело на нас тяжелое впечатление.

Когда пришла пора, все мы дружно вступили в комсомол, кто искренне веря в высокие идеи, кто "за компанию", кто, трезво понимая, что без этого поступление в ВУЗ осложнится. Впрочем, Надя, не вступила, не вдаваясь в особо серьезные объяснения, что, разумеется, никак ее от нас не отдалило: ни комсомольских собраний, ни комсомольской работы практически не было, подозреваю, что в счет этой работы шли и просто классные собрания, и наши вылазки за город. Я был из тех, кто "за компанию", да и чего мне было особо думать, когда и все мои друзья вступали: не могли же они все ошибаться, да и потом какие-то смутные идеи насчет того, что надо вступать и изнутри реформировать, носились в воздухе. Пожалуй, я несколько преувеличиваю наше определенного рода единомыслие. Было в классе несколько человек, чувствовавших себя по разным причинам не очень уютно, иногда это прорывалось. Когда Федька за городом спалил на костре свои брюки с комсомольским билетом в кармане, мы думая, что все это пустяки, проголосовали было почти единогласно за "восстановление в рядах", но голосовавшая против одноклассница заявила что-то вроде "а мы в райкоме считаем, что в комсомоле и так много случайных людей; тем более, не сберечь билет..." (она, действительно, чем-то там занималась в райкоме); мы так обалдели все понимали, что одно дело не вступить, и совсем другое "вылететь" в дальнейшем это могло сулить одни неприятности, кому это было нужно? Дело это как-то замяли, Федька получил новенький билет, но это был первый "звоночек", который должен бы был заставить нас о многом задуматься, в том числе и об этом "мы", но нет мы споткнулись и бодро зашагали дальше.

Теперь немного о себе. Я пришел в класс "волчонком", воспитанным на достаточно жестких и суровых неписанных законах своих предыдущих школ и двора, т.е. может быть и не очень умеющим, но всегда готовым дать отпор; чуть ли не в первый день я понял, что "бить не будут", разве что посмеются. А посмеяться было над чем: вести себя я по сути не умел, на одежду внимания не обращал (даже в каком-то минимальном объеме), причем долгое время не подозревал об изъянах в своем воспитании; быстрее всего я отучился по старой привычке "тянуть руку", чуть забрезжит первая догадка о пути решения, после того, как я высказал особо бредовую догадку, Борька сурово ткнул меня кулаком в бок и сказал: "Не знаешь не лезь!" Отмечу, что даже такие насмешницы, как Алка и Лиза, если и смеялись, то по-хорошему, не зло, это не было обидно, да скоро и я освоил нехитрую эту науку; вообще, в классе было развито всеобщее подтрунивание и подначки, такая атмосфера, по-моему, чрезвычайно плодотворна: ведь она развивает очень важное качество не относиться и к самому себе очень уж всерьез (в определенных пределах, разумеется). Первыми, с кем я сблизился, были Боря и Марик, через Борьку с Аллой и Толей, через Аллу с Валей; это была в общих чертах наша компания; затем порученная нам "на паях" задача о делении круга на пять частей свела меня с Володей; хотя, надо сказать, хорошие отношения сложились у меня в школе почти со всем классом, я заглядываю в выпускной школьный альбом, где одноклассники оставили свои "прощальные" записи да, пожалуй, что я не ошибаюсь. К концу школы меня опять стало подводить здоровье, от боли я, бывало, всю ночь почти не спал (это известные "язвенникам" ночные боли, только кто же тогда знал, что у меня язва?), до серьезного лечения как-то руки не доходили, вместо этого "глушил" анальгин пачками, но я старался "держаться" и не жаловался. Хорошо это кончиться не могло, но все неприятности были впереди, уже за пределами школы, хотя, конечно, постоянные недосыпы как-то на моих школьных успехах отражались.

Спецшкол тогда было мало (математических две, собственно), да и, например, в нашей было всего два маткласса, естественно, что в классе концентрировалась элитные в каком-то смысле дети. Но именно что в "каком-то смысле": за "родство" ни при приеме, ни во время обучения никаких поблажек и скидок не давали, а Иосиф Яковлевич, пожалуй, был к таким ребятам временами и посуровее. Итак, Сережа был сыном декана матмеха, в классе было несколько внучек: Таня - известного академика-геолога, я читал его книги о путешествиях, Наташа - автора популярнейшего курса матанализа, по которому мы занимались, Оля - автора того самого школьного учебника алгебры, с чтения которого я заинтересовался математикой, было еще несколько "родственников", но, я уж не говорю о Сережке, который был признанным математическим лидером класса и побеждал на всевозможных олимпиадах, все они хорошо учились, и поблажки им были просто не нужны.

В классе, несмотря на всяческое озорство и шалости, царила атмосфера взаимной доброжелательности и интеллигентности, связанной не только с тем, что большинство ребят было из интеллигентных семей. Многие из нас собирались на матмех, несколько человек, и я в том числе, на физфак и больше налегали на физику. К концу обучения было принято, видимо, разумное негласное соглашение, что наши аттестаты не должны страдать от того, что к нам предъявлялись повышенные требования по повышенной трудности программе (перекрывавшей, пожалуй, первый и частично второй университетские курсы), и знания наши оценивали как бы применительно к обычной школьной программе, кроме того потенциально претендующим на медали разрешили пересдать предметы, на которые в свое время не было обращено должного внимания, типа черчения и географии. Неудивительно поэтому, что класс "получил" две золотых медали и с десяток серебряных, в обычной школе при непредвзятом отношении число медалистов было бы, наверное, больше.

Я только кратко "пробежался" по трем этим, может быть, самым главным годам, во всяком случае моей, жизни. Пожалуй, эти годы были и самыми счастливыми, хотя по-своему и нелегкими. Выходя из школы мы не очень разбирались в жизни, зато очень верили в себя, эта наша вера, как это часто бывает, была тесным образом связана и с историческим оптимизмом, скажу так: мы видели себя участниками исторического процесса, собственно, только это из всего и оправдалось, хотя уж и совсем, совсем не в том смысле, как мы это себе представляли.

ДОПОЛНЕНИЯ

1. Из повести "ЧЕЛОВЕК ИЗ ТОЛПЫ":

...Боря с Аллой уехали в 1978, это был первый отъезд очень близких мне людей, тогда это казалось навсегда, переписываться с ними я не мог, вернее, не решился: тогда надо было уходить с моей режимной работы, начинать, по сути, новую жизнь и, вернее всего, тоже уезжать, а к тому времени я бесповоротно и окончательно решил для себя этот вопрос. Я очень сблизился с Толькой, наша общая "потеря" (а для него Борька значил, по крайней мере, не меньше, чем для меня) еще более сдружили нас...

...в конце 80х... не без труда разыскав адрес Бори и Аллы, я написал им письмо, с каким волнением я ждал ответа: для этого не было разумных оснований, но было отчетливое ощущение собственной вины перед ними за десятилетнее молчание, их ответ и вся последующая переписка тоже очень помогли мне. К сожалению или к счастью заграничная моя переписка все расширялась: ...в 1989м уехал Марик, еще через год Володя... но и с Мариком и с Володей я переписывался сразу после их отъезда...

... апрель 1993 года я провел в Израиле у Бори с Аллой в Кфар-Сабе под Тель-Авивом и в Иерусалиме у Володи... ребята повозили меня, конечно, и по всей стране... для меня важнее всего была встреча с очень дорогими для меня людьми, эта встреча не обманула моих ожиданий в чем-то главном люди мало меняются с годами, и точно полностью восстановились какие-то прочные незримые нити, связывающие меня с юностью...

2. "Кто есть кто?" в приведенном отрывке из повести "ЧЕЛОВЕК ИЗ ТОЛПЫ":

Боря - Борис Эпштейн

Боря - Борис Эпштейн- Алла - Алла Мигдал (в замужестве Эпштейн)

- Боря с Аллой поженились летом 1969 г. После матмеха Боря окончил аспирантуру и защитил кандидатскую. В 1978 г. они эмигрировали в Израиль. Боря занимал значительные посты в отделе вычислительной аэродинамики полета авиационного отделения Проектного Центра фирмы TASHAN (ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES LTD). Сейчас преподает в одном из университетов Тель-Авива. Алла развивает транспортную сеть Израиля. Лично я убежден, что все порты и железные дороги Израиля подчиняются непосредственно ей. В 1993 г. я был у них в гостях, в 1995 г. они приезжали в Петербург.

Марик - Марк Питкин

Марик - Марк Питкин- После матмеха работал в Военно-Медицинской Академии и Институте протезирования. Защитил кандидатскую. Возглавлял лабораторию стопы и обуви отдела биомеханики Института протезирования. В 1989 г. эмигрировал в США, живет в Бостоне. По научным грантам продолжает исследования в области биомеханики. Им был создан Международный институт протезирования пострадавших от минно-взрывных ранений (IPRLS). Осуществляет совместные российско-американские проекты в этой и смежных областях. В связи с этими проектами несколько раз за последние годы бывал в Петербурге.

- Володя - Владимир Родионов

- После матмеха работал в Инте физиологии АН. В 1988 г. вышла его монография "Моделирование процессов передачи информации в звуковом диапазоне". В 1990 г. эмигрировал в Израиль. Продолжает там исследования в области физиологии, защитил докторскую диссертацию. Возглавляет несколько научных проектов. Несколько раз приезжал в Петербург.

- После матмеха Толя до последнего времени работал в ЦКТИ (котлотурбинный инт). Мужественно перенес несколько тяжелых операций опорно-двигательного протезирования. В последние годы специалист в области финансово-экономического анализа одной из крупных фирм Петербурга.

- После окончания ЛЭИСа защитила кандидатскую. Вышла замуж за француза и уехала во Францию. Боря с Аллой и я какое-то время поддерживали с ней связь, последние лет десять ничего о ней не знаю.

- Сережа - Сергей Валландер

- Специалист в области теории вероятностей и мат.статистики. Защитил кандидатскую, преподает на матмехе Университета и в других ВУЗах. Продолжает заниматься легкой атлетикой, участвует в соревнованиях.

- Федя - Федор Дроздов

- После матмеха сменил несколько мест работы, в т.ч. возглавлял несколько "вычислительных" подразделений. После 1990 г. с переменным успехом пытался заниматься предпринимательством разного масштаба.

- Витя - Виктор Троицкий

- После матмеха прослужи пару десятков лет в НИИ, сейчас преподает математику в одной из престижных гимназий Петербурга.

- Оля - Ольга Быкова

- Лиза - Елизавета Быкова

- Таня - Таня Обручева

- После матмеха все трое преподают и работают в Горном ин-те.

- Наташа - Наталья Фихтенгольц

- В начале 90х эмигрировала в США.

Толя - Анатолий Шустер

Толя - Анатолий Шустер Валя - Валентина Миллерман (в замужестве Лемуан)

Валя - Валентина Миллерман (в замужестве Лемуан)

В конце марта мы снова встретимся - это называется традиционная встреча класса, в последние разы приходит человек десять. Классом мы просуществовали три года, 37 лет назад поступили в девятый, и 34 года назад окончили одиннадцатый, и разбежались кто куда. Собираться стали не сразу, да и то сказать: две трети класса поступило на матмех, кто на вечерний, кто на дневной, еще несколько человек на физфак, так что кантовались тут же, рядом, и особой потребности специально встречаться еще не было. Впрочем, мы казались такими разными, иллюзия единства так быстро развеялась, что, не будь нашего "классного", этот ритуал ежегодных встреч так бы и не возник.

Это была 30я школа, одна из первых математических спецшкол, и нашим "классным" был Иосиф Яковлевич Веребейчик...

...В классе нас было человек 36, и за эту треть века нас, естественно, изрядно потрепало и разметало по свету. Про нескольких одноклассников я не знаю ничего, это как раз те человек 5, которые не очень комфортно чувствовали себя в сложившейся в нашем классе атмосфере. Четверо умерли. Семеро в разное время и по совсем разным причинам эмигрировали и живут в Израиле, Штатах, Франции. Четверо из них регулярно со мной переписываются. Те человек 20 моих сограждан, о которых мне что-то известно, живут по-разному: среди них есть преуспевающие ученые и безработные, преподаватели в престижных школах и инженеры, не получающие зарплату по полгода, агенты по недвижимости и агенты по движимости; забавно, что никто по-настоящему не разбогател, "новых русских" из нас как-то не получилось.

Пока я учился в школе мне казалось, что главной заслугой нашего "классного" являлось то, что он помог самым одаренным из нас подвести серьезный фундамент под свои математические способности, развить их еще в большей степени. Уже к концу своего пребывания в Университете я понял, что был не совсем прав. Гораздо более важно, думал я тогда, что, как оказалось, он сумел привить какие-то, пусть и скромные, ростки математического сознания даже самым бездарным и ленивым из нас ( себя я имею в виду в первую очередь), и прививка эта оказалась столь удачна, что ростки эти взошли у всех. А сейчас я полагаю, что и это пустяки. Самым главным и серьезным, чему научил нас Иосиф Яковлевич, научил, пожалуй, не то слово: в отличии от математики этому нельзя научить, можно только преподать урок собственным примером и жизнью это урок достойной человеческой жизни, стойкости и большого человеческого мужества. И еще: в отличие от уроков математики нам нечем отплатить ему за этот урок: наша любовь, преданность и благодарность слишком мелкая монета за этот самый главный, важный и серьезный урок, оплачиваемый жизнью и судьбой...

Из публикации

ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР ("АМИ", N 13 (210), 14.07.99)

ЧЕЛОВЕК ИЗ ТОЛПЫ (попытка автобиографии)